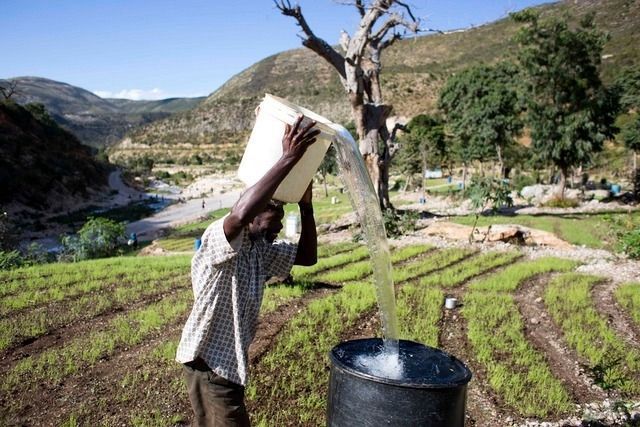

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue un défi majeur pour une large partie de la population. En zone rurale, de nombreux habitants sont contraints de parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau, ce qui entrave leurs activités quotidiennes et leur bien-être. En milieu urbain, le recours à des services privés pour obtenir de l’eau engendre des dépenses supplémentaires pour les foyers, alourdissant leur budget. Pourtant, l’accès à une eau de qualité pour les besoins fondamentaux est un droit humain essentiel qui devrait être garanti par l’État.

Le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement est une réalité persistante, comme le montrent plusieurs rapports, anciens et récents. En 2017, l’ONU révélait que 42% de la population avait un accès limité à l’eau potable et 72% manquait d’assainissement adéquat. Des données plus récentes mettent en évidence des disparités importantes entre régions : dans la Grand’Anse, l’accès à l’eau était de 28%, contre 52% dans les départements du Sud et du Centre. La Banque mondiale constatait en 2020 que seulement 43% de la population rurale haïtienne bénéficiait d’un approvisionnement en eau potable de base. En mars 2023, l’OCHA estimait que 3,3 millions de personnes étaient en besoin d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

Point besoin d’avancer des données chiffrées pour les autres départements sur les années citées, car jusqu’à date le problème de l’eau potable et d’assainissement fait encore surface en Haïti.

𝐐𝐮’𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭-𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞́𝐜𝐡𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 ?

D’entrée de jeu, on s’empresse de dire: la sécheresse est “une période sèche prolongée du cycle climatique naturel qui peut se produire dans n’importe quelle partie du monde”. Ce phénomène naturel se produit lorsque les précipitations sont nettement inférieures à la normale et provoque de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources terrestres.

La sécheresse devient de plus en plus un facteur majeur des besoins humanitaires en Haïti en raison des effets observés du changement climatique. Les anormalies de précipitations et de températures par année de 1981 à 2021 révèlent une séquence récente d’années plus sèches que la moyenne de 2013 à 2021 (y compris les quatre années les plus sèches enregistrées : 2015, 2021, 2013, 2014), superposée à des températures annuelles moyennes plus chaudes que la moyenne (y compris les trois années les plus chaudes enregistrées : 2015, 2020, 2019), pour citer encore l’OCHA.

Par ailleurs, la période allant de novembre 2022 à mars 2023, a connu des déficits pluviométriques durant ces 5 mois impliquant des conditions beaucoup plus sèches que la moyenne avec une intensité variant selon les régions ainsi les départements du Sud-Est, du Sud, de la Grand’Anse et du Nord-Ouest ont été les plus touchés. En ce sens, la saison sèche tend à s’allonger et la saison des pluies à se raccourcir (OCHA).

𝐐𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐡𝐚𝐢̈𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐜𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞̀𝐦𝐞𝐬?

Face au problème d’accès à l’eau et à l’assainissement qui déstabilise et inquiète la majorité de la population, l’Etat doit mettre sur pied des politiques publiques favorables à la jouissance du droit à l’eau… sur tout le territoire national, lesquelles doivent être ponctuées de la réparation et de la modernisation des systèmes d’eau existantes, d’une campagne de formation sur le cycle de l’eau, la gestion et le traitement d’eau, etc., d’un comité de gestion (ayant surtout des hygiénistes) pour assurer l’efficacité des infrastructures mises en place question de former, de sensibiliser les gens tant dans les zones rurales que les zones urbaines afin de garantir un accès équitable pour tous et toutes sans distinction aucune, dans le respect des Conventions relatives à ces droits.

D’autre part, pour mettre fin à la sécheresse qui bat son plein, il faut mettre en place des Systèmes d’Alerte Précoce (SAP), un Plan d’adaptation au changement climatique, un Plan de renforcement de la résilience des populations. Ces démarches permettront la collecte et le partage des données météorologiques et hydrologiques pour mieux anticiper les épisodes de sécheresse et de prendre des mesures d’urgence en temps utile; mettre en place des stratégies d’adaptation pour réduire la vulnérabilité des populations aux sécheresses; de soutenir des communautés et renforcer leur résilience face aux sécheresses et améliorer leurs moyens de subsistance.

En cas d’urgence, il est nécessaire de mettre sur pied des programmes d’aide humanitaire pour soutenir les populations touchées. Car les actions décrites ci-dessus prendront du temps avant de commencer à donner les résultats escomptés.

Somme toute, le manque d’eau et la sécheresse sont des problèmes urgents en Haïti qui nécessitent des solutions à court et long terme. Il faut que l’État et les instances concernées assument ses responsabilités pour garantir à la population l’accès à l’eau potable et à la nourriture (via la disposition d’un programme de transformation agricole, etc). À l’horizon d’outre mer, les dirigeants jouent leur partition pour arriver à satisfaire les besoins des populations. Mais en Haïti, les besoins primaires constituent une casse tête pour bon nombre d’haïtiens. Il faut changer la donne, Messieurs les dirigeants!

𝐉𝐢𝐦𝐦𝐲 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐒𝐂𝐀

Ingénieur agronome, écologiste