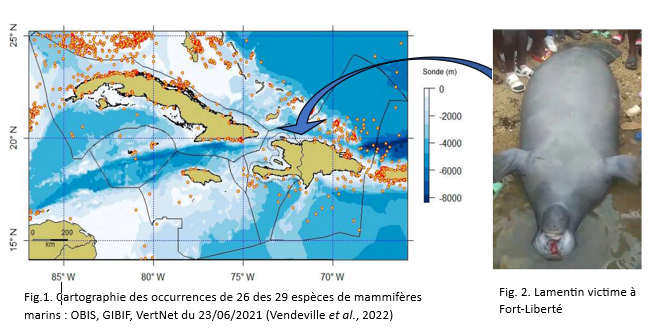

Le 28 juillet 2024, un incident déplorable a eu lieu à Fort-Liberté, Haïti. Un lamantin des Antilles, femelle adulte de près de 5 mètres, a été capturé dans l’embouchure de la rivière Marion, puis abattu, dépecé et vendu en gros et en détail à la criée publique pour environ 40 000 gourdes. Cet événement s’est déroulé sans émouvoir quiconque et sans aucune intervention des autorités concernées. Le lamantin des Antilles est pourtant une espèce pratiquement éteinte en Haïti et nécessiterait de faire l’objet d’une protection spéciale. Dans un contexte d’insécurité omniprésente, cette tragédie soulève des questions profondes sur la protection des espèces marines et la manière dont elle s’harmonise, ou non, avec le mode de vie des populations locales.

Le Trichechus manatus, également connu sous le nom de lamantin des Antilles, est une espèce marine remarquable dans les Caraïbes. Classé comme espèce vulnérable par l’IUCN[1], figurant à l’annexe I de la CITES[2] et aux annexes I et II de la CMS[3], il est signalé dans la base OBIS[4] à Cuba, aux Îles Turques-et-Caïques et à Porto Rico (Vendeville et al., 2022)[5]. En plus des pressions exercées par les activités humaines, le lamantin des Antilles est particulièrement vulnérable en raison de sa longue période de gestation, qui dure entre 13 et 14 mois. La femelle ne donne naissance qu’à un seul petit, qu’elle élève avec l’aide d’autres femelles jusqu’à ce qu’il soit sevré à environ 18 mois. L’espèce jouit cependant d’une longévité relativement élevée, pouvant vivre entre 30 et 50 ans.

On l’observe le plus souvent au sud-ouest de l’île d’Haïti et dans la baie de Samana, au nord-est de la République dominicaine (Fig.1.). Il peut être observé sur plusieurs autres sites à la chercher d’algues et de plantes aquatiques afin de se nourrir ou de se réfugier. Cela pourrait notamment expliquer sa présence dans la baie de Fort Liberté où il a été abattu, dépecé et vendu en gros et en détail à la criée publique (Fig.2.). Cet incident montre non seulement un manque de sensibilisation à la protection des espèces marines, mais plus largement à quel point il reste difficile de concilier la protection de la biodiversité avec le mode de vie des populations locales.

La précarité socio-économique et la situation sécuritaire sont des facteurs déterminants.

On peut considérer dans un premier temps que la précarité socio-économique est l’un des principaux moteurs de la chasse aux espèces protégées. Comme dans de nombreuses autres régions d’Haïti, les habitants de Fort-Liberté dépendent de la pêche et de la vente de produits marins pour survivre[6]. Pour ces communautés, la capture d’un lamantin représente une opportunité financière significative. Le revenu généré par la vente de cet animal, bien que illégal, peut représenter une somme d’argent cruciale pour des familles vivant dans la pauvreté extrême.

Cette réalité socio-économique pousse les habitants à prioriser leur survie immédiate sur la conservation des espèces. La protection des lamantins devient alors une préoccupation secondaire, voire inexistante, face aux besoins pressants de nourriture et de revenus.

Un autre obstacle majeur à la protection des espèces marines est le manque de connaissance et de sensibilisation parmi les populations locales. Beaucoup ne sont pas informés des lois protégeant le lamantin des Antilles ni des raisons pour lesquelles cette espèce est en danger. L’éducation environnementale et la sensibilisation à la conservation sont souvent absentes dans les régions éloignées et pauvres d’Haïti. Sans une compréhension claire des enjeux, les efforts de conservation sont perçus comme des restrictions arbitraires, voire comme une ingérence extérieure. Peut-on également percevoir une dimension culturelle dans ce manque de considération pour la protection de l’espèce, qui favorise l’exploitation directe des ressources pour répondre aux besoins immédiats ?

Il est également opportun de souligner dans ce cas de figure l’insécurité et la gouvernance défaillante. La capture et la vente du lamantin à Fort-Liberté ont eu lieu sans intervention des autorités, ce qui met en lumière un problème de gouvernance. De surcroît, l’insécurité chronique en Haïti rend difficile l’application des lois et la protection des espèces menacées. La surveillance et l’intervention efficaces des autorités sont souvent entravées par le manque de ressources et de personnel.

De plus, la corruption et le manque de transparence au sein des institutions affaiblissent encore plus les efforts de protection. Les interventions des autorités sont sporadiques et inadéquates, laissant la voie libre à la chasse illégale et à la commercialisation des espèces protégées.

La conservation des espèces marines : une approche holistique nécessaire

Les difficultés rencontrées par la conservation des espèces marines en Haïti sont illustrées par la capture et l’abattage du lamantin des Antilles à Fort-Liberté. La précarité économique, le manque de sensibilisation, l’insécurité, la mauvaise gouvernance et les valeurs culturelles constituent des obstacles majeurs à la protection de ces espèces. Une approche intégrée, tenant compte de ces facteurs, est nécessaire pour protéger efficacement les espèces menacées tout en améliorant les conditions de vie des populations locales. Il est essentiel d’offrir des alternatives économiques viables aux communautés dépendantes de la pêche et de la chasse illégale, telles que l’écotourisme, des programmes de microfinance et la promotion de la pêche durable.

La protection efficace des espèces marines en Haïti dépend également de l’intensification des politiques de gestion de la biodiversité globale. Il est essentiel de coupler cette action avec des initiatives d’éducation environnementale, afin de sensibiliser les communautés locales à l’importance de la conservation et aux réglementations en vigueur en utilisant les écoles, les médias locaux et les organisations communautaires.

La survie du lamantin des Antilles et d’autres espèces en danger dépend de notre capacité à relever ces défis de manière collective et concertée, et dans une large mesure en s’appuyant sur les savoirs et savoir-faire locaux pour rendre cette protection véritablement effective.

Samson JEAN MARIE : Détenteur d’un diplôme d’Ingénieur Agronome, ainsi qu’un double diplôme de Master : Sciences de la mer et du Littoral et Développement Agricole Durable et Sécurité Alimentaire, Samson a commencé un contrat doctoral en double tutelle UNC/IRD dans le cadre du projet CLIPSSA. Sa thèse s’intitule « Enjeux, capacités et vulnérabilités pour faire face au changement climatique. L’apport des savoirs locaux et des échanges de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être auprès d’habitants de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu ».

Madochée VERTY : Ingénieur Agronome, a étudié à l’institut haitiano-americain et la Faculté d’agronomie et de Médecine Vétérinaire à Université d’État d’Haïti.

[1] Union internationale pour la conservation de la nature.

[2] Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

[3] Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

[4] Ocean biodiversity Information system.

[5] Vendeville P., Célestin W., Vallès H. et Jean Marie S., 2022, Les principales espèces marines d’Haïti – Leurs grands traits écologiques, biologiques et leurs intérêts pour la pêche artisanale. FAO, Circulaire sur les pêches et l’aquaculture no 1253. Rome, FAO and IRD. DOI : 10.4060/cc0012fr

[6] . 52 000 familles de pêcheurs et 60 000 personnes oérant dans la transformation et commercialisation (David G. et. al., 2021).